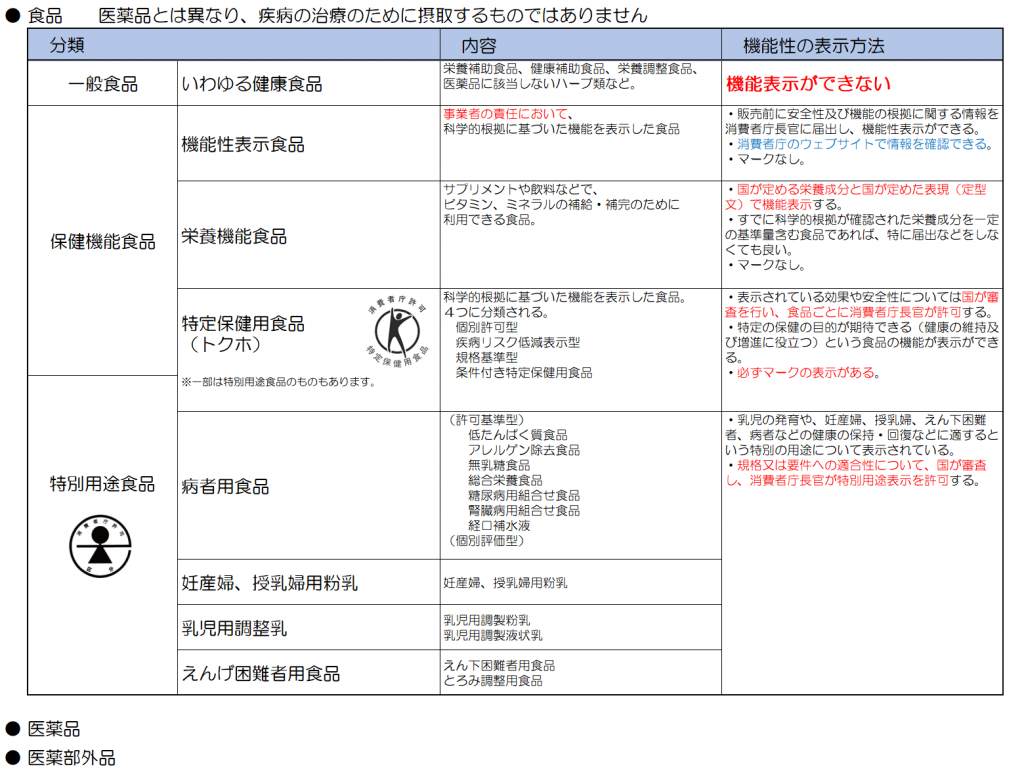

Q. トクホと他の栄養食品の違いはなんですか。

A.特定保健用食品(トクホ)は、ヒトでの効果を立証し、国の審査を受け、消費者庁長官が機能性の表示許可をした食品です。

日本では、機能性を持った食品(※機能性食品)を、食品衛生法、健康増進法をもとに表示・販売されています。

科学的根拠の程度、国の許可があるのか、機能性成分などによって大きく分類すると、一般食品、保健機能食品、特別用途食品に分かれます。

※機能性食品とは

食品成分のもつ生体調整機能を活用して、食品に新しい機能を付与し、その機能が発現されることが科学的に立証された食品のことを言います。

主に機能成分を分離して濃縮し、通常の食品に配合するなどの方法で作られています。

【 一般食品 】

一般食品とは、いわゆる健康食品と呼ばれ、販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品です。機能性の表示はできません。多くは疫学的研究や動物試験によって生理作用が指摘されたものですが、私たちが本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。

健康食品でも有害な作用がある場合があり、過剰摂取による健康障害も問題視されているため慎重に使用する必要があります。

例えば、医薬品に該当しないハーブ類等を利用した食品には規制がなく、輸入品には日本では医薬品に該当する成分も含まれていたり、不純物が多かったりする場合もあるので注意が必要です。

医薬品と同じような効果を暗示させる広告もありますが、医薬品のように一定の品質が確保され製品として製造されているとは限りません。万が一健康被害が起きてしまった場合の救済の仕組みは残念ながらありません。

【保健機能食品】

保健機能食品は、機能性表示食品、栄養機能食品、特別保健用食品(トクホ)の3つに分類されます。

保健機能食品では過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するために注意喚起表示が義務づけられています。全て機能性を表示できますが、消費者庁に届け出たり、国の審査を受けたりすることが必要になります。

<栄養機能食品>

栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合にその補給のために利用できる食品です。

国が定めた栄養成分(ヒトでの効果の科学根拠が認められている)を、国が定めた表現で機能表示します。すでに、科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば特に届け出をしなくても良いことになっています。身近なものでは豆乳飲料や野菜ジュースなどに表示されているものがあります。

例)ビタミンB1→「ビタミンB1は炭水化物からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」(定型文)

<特定保健用食品(トクホ)>

特定保健用食品とは、生体の生理機能などに影響を与える保健機能成分(食品成分)を含んでおり、特定の保健用途のために利用されることを趣旨とした食品です。

保健効果を表示する場合には、ヒトでの効果が検証され、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性など科学的根拠に関する国の審査を受け、消費者庁長官から保健機能の表示許可を受けることが必要です。許可された食品には許可マークが表示されています。表示許可の方法で4つに分類されます。

なお、トクホとして許可がおりた食品であったとしても医薬品ではなく食品であるため、疾病名の表示や病態の改善に関する表示はできません。関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合には「疾病リスク低減表示」が認められるようになっています。

例)

カルシウム→若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症率くになるリスクを低減するかもしれません。

葉酸→女性にとって二分脊椎などの神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクを低減するかもしれません。

上記2つは平成13年(2001年)に厚生労働省によって保健機能食品制度が創設されときにできたものですが、機能性を分かりやすく表示した食品の選択肢を増やすことを目的として、平成27年(2015年)に新たに「機能性表示食品」という制度が設立され、保健機能食品の1つとなりました。

<機能性表示食品>

機能性表示食品は、安全性の確保を前提とし、事業者の責任において科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる食品です。

事業者は安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等を販売前に消費者庁長官に届け出ることが必要です。届け出のあった情報は消費者庁ウェブサイトで誰でも確認することができます。あくまで事業者の責任によるもので国の審査を受けずに機能性の表示ができます。

【特別用途食品】

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

規格又は要件への適合性について、国の審査を受け消費者庁長官の表示許可を受ける必要があります。

昨年(2023年5月)には経口補水液も特別用途食品に含まれました。

【上手に利用するには】

いわゆる健康食品も保健機能食品も、錠剤・カプセル状の製品が多く薬と同じような効果を期待してしまうこともあるかもしれませんが、医薬品ではなくあくまで食品であり、疾病の治療・治癒・予防等を目的として摂取するものではありません。いわゆる健康食品の多くは、販売前に製品としての人での安全性や有効性の確認がほとんどされていないので、どの程度の有害な作用があるか分からないと考えたほうが良いものも多いです。

特定の栄養素を大量に取ると健康被害を受ける場合があるので、適切に使うためにはある程度の知識と注意が必要です。安易に健康食品で栄養の偏りや生活の乱れを解決しようとせず、まずは、日頃の食事、運動、休養の改善を図りましょう。やむを得ず栄養素の不足が生じるときは、あくまで補助的なものとして、機能性のある食品を上手に利用しましょう。保健機能食品のように国や事業者による安全性や機能性の裏付けがあることが製品を選ぶ際の一つの目安と言えます。

摂取する場合は機能性や目安量、作用機序など公開されている情報を充分に確認するようにしましょう。ご自身ではわからない場合は医師や管理栄養士にご相談ください。

参考:消費者庁HP